| PREVENCIÓN,

PROFILAXIS, CONTROL Y ERRADICACIÓN |

|

|

|

|

Briones,

V., Romero, L., Goyache,

J. y Sánchez-Vizcaíno, J.M.

|

La importancia económica

y sanitaria de la Fiebre Aftosa viene dada por su condición

de enfermedad altamente transmisible, lo que le hace ser

miembro destacado de la lista A de enfermedades de la

OIE. En general, las políticas de prevención

frente a la Fiebre Aftosa (FA) adoptadas internacionalmente

tienden a la no tolerancia con esta enfermedad, pese al

ingente coste económico indirecto que ello supone.

|

|

La OIE divide a los países en relación

con la Fiebre aftosa en:

|

| ·

País libre de FA en los que no se aplica la vacunación |

| ·

País libre de FA en el que se aplica la vacunación |

| ·

País infectado de FA. |

| http://www.oie.int/esp/normes/mcode/E_00028.htm

|

|

Desde el punto de vista epidemiológico

podemos diferenciar las siguientes zonas de Fiebre aftosa:

· Zonas endémicas con

bajo numero de animales y sin interés por la

exportación.

· Zona endémica con elevado

numero y calidad de ganado y deseos de exportación.

· Zonas tradicionalmente exentas

de la enfermedad.

En las zonas endémicas primeras

la convivencia con la enfermedad es casi permanente

aunque se mantienen programas de vacunación,

estos suelen ser intermitentes y los focos se mantienen

de forma periódica.

|

|

|

| En áreas con

elevada producción ganadera, como Argentina,

Brasil, etc, convivir con la enfermedad es un serio problema,

no solo derivado de los costes directos sino principalmente

por las dificultades para la exportación de sus

productos y carnes. En estas zonas se vacuna de forma

sistemática e incluso han llegado a permanecer

como zonas libres con vacunación, aunque lamentablemente,

tanto Argentina como Uruguay han perdido recientemente

ese estatus. |

| En

las zonas tradicionalmente exentas, la política

de no tolerancia con la enfermedad se ha mantenido durante

décadas. En la Unión Europea, desde comienzos

de los 90 se adoptó el criterio de no vacunar y

de confiar el mantenimiento del estatus en la vigilancia

epidemiológica y la exigencia de niveles absolutos

de seguridad en la importación de animales o de

sus productos. Esta política, mantenida con éxito

por otros países (Estados Unidos, exento desde

1929; Japón, exenta desde 1908 hasta 2000, con

la detección rápida y eliminación

inmediata del foco) permite la existencia de una pujante

industria ganadera que dispone de fronteras abiertas a

todos sus productos y que, por el contrario, exige la

superación de severos controles a las importaciones

de zonas no exentas. Sin embargo, las políticas

de mantenimiento a ultranza de ese estatus han chocado

frontalmente con pérdidas mucho mayores como representa

el fracaso en la prevención de su aparición.

Este ha sido el caso británico de 2001: más

de dos mil focos declarados, con picos de hasta 50 nuevos

por día, en torno a 9000 granjas afectadas, más

de 6 millones de animales sacrificados, todo un

tejido productivo, pero también y sobretodo, social,

destruido... Y un coste aproximado

de 4 mil millones de euros. |

|

Esta política de

no vacunación se encuentra en la actualidad en

periodo de reflexión. Tanto desde el punto de

vista social como científico se hace necesario

revisar una posición sanitaria que data de principios

del siglo pasado. La utilización de nuevos métodos

de diagnóstico que permiten discriminar entre

animales vacunados de infectados (3ABC),

las nuevas vacunas frente a la enfermedad y la necesidad

de regionalización de los brotes (no extendiendo

las medidas precautorias a todo un país sino

sólo a la zona afectada), extremando las medidas

de bioseguridad en el transporte, importaciones, granjas,

son algunas de las reflexiones actuales en la lucha

contra la Fiebre aftosa.

|

|

|

| Las primeras

vacunas frente al virus de la Fiebre aftosa se comenzaron

a emplear en los años 20, utilizando, como fuente

de virus, epitelios infectados de animales susceptibles

a la enfermedad, inactivados con formaldehído y usando

como adyuvante hidróxido de aluminio. A

principios de los años 60 se desarrolló el

primer cultivo de células BHK-21, susceptible al

virus de Fiebre Aftosa, lo que facilitó la producción

masiva del virus utilizado como inmunógeno en las

vacunas inactivadas, que son las utilizadas en la actualidad. |

|

Actualmente como inactivante se emplea AEI y BEI, y como

adyuvante los de tipo oleoso.

Esta vacuna inactivada puede presentarse

en forma monovalente (frente a un solo serotipo) o polivalente

(frente a varios serotipos del virus). Dependiendo

del serotipo o serotipos que afecten a un determinado

país se debe adaptar la vacuna correspondiente.

La respuesta inmune protectiva suele ser de aproximadamente

seis meses.

|

Al

ser una vacuna inactivada la respuesta inmune no es completa

ya que al no existir replicación viral en las células

susceptibles la expresión inmune esta limitada a

una respuesta mayoritariamente de CD 4 con menor

producción de citocinas.

www.sanidadanimal.info/inmuno/octavo2.htm

No obstante, se conoce perfectamente que los

anticuerpos circulantes inducidos por estas vacunas inactivadas

son suficientes para inducir protección a los animales

frente al virus homologo virulento, existiendo una correlación

entre el titulo de anticuerpos y el de protección

del animal. |

|

|

VACUNAS

ATENUADAS

|

VACUNAS

INACTIVADAS

|

Estimulación

CD 4+ y CD 8+ |

Fundamentalmente

CD 4+ |

| CITOCINAS (Interferón)

|

Menos CITOCINAS |

| MENOR ANTÍGENO

|

MAYOR ANTÍGENO |

MENOR ESTABILIDAD

ALMACENAMIENTO |

MAYOR ESTABILIDAD

ALMACENAMIENTO |

| MENOS SEGURAS |

MÁS SEGURAS |

ADYUVANTES NO

CRÍTICOS |

ADYUVANTES SON

CRÍTICOS |

|

|

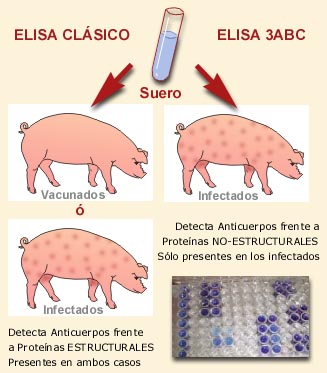

La razón por la que un gran numero de países

no utiliza estas vacunas es debido a que, hasta la fecha,

no era posible diferenciar a nivel

serológico (presencia de anticuerpos en suero)

los animales vacunados de los animales infectados

ya que ambas poblaciones animales presentaban un patrón

de respuesta de anticuerpos igual con las técnicas

convencionales. En definitiva, los países compradores

de ganado o carne requieren que los animales sean negativos

a anticuerpos de Fiebre Aftosa, por lo que un país

que vacuna pierde su capacidad para la exportación.

Desde un punto de vista económico, es mas rentable

para los países exportadores erradicar la enfermedad

sin la utilización de vacunas, salvo que la situación

este muy descontrolada, o se produzca la infección

en zonas de alta densidad ganadera, en cuyo caso se utiliza

la vacuna de forma limitada para conseguir una especie

de barrera inmunológica y detener el avance de

la enfermedad. La vacunación en la UE está

prohibida desde 1.992 y solo se permite la vacunación

en casos muy excepcionales donde no sea posible llevar

un control efectivo de la enfermedad.

|

|

Estos condicionantes seguramente cambiaran

en un futuro próximo ya que hoy día se dispone

de un nuevo método serológico (ELISA indirecto)

que utilizando una proteína no estructural como

antígeno (proteína 3ABC) permite la diferenciación

de los animales vacunados, con vacuna inactivada, de los

animales infectados o enfermos.

|

|

Además de la problemática antes mencionada

las vacunas actuales presentan otros inconvenientes derivados

del manejo de grandes cantidades de virus, la necesidad

de refrigeración durante el almacenamiento y distribución,

el bajo rendimiento de algunas cepas en cultivos celulares,

la gran variabilidad antigénica del virus y la

dificultad en asegurar la completa inactivación

viral de los lotes vacunales. En este sentido, se han

relacionado en ocasiones la aparición de algún

brote de la enfermedad con un origen vacunal.

|

|

|

|

Estos factores han hecho que se estuviera y se continué

investigando sobre la obtención de nuevas vacunas

para la Fiebre aftosa . Gracias a la técnica

de ADN recombinante se consiguió la primera vacuna

de subunidades frente al virus de la Fiebre aftosa (VFA)

a mediados de los años 80. Se clonó y expresó

el gen de la proteína VP1 del VFA en el E. Coli,

produciéndose gran cantidad de VP. Lamentablemente,

la respuesta inmunitaria obtenida con esta vacuna de subunidades

fue muy inferior a la obtenida con la vacuna inactivada

convencional. Para conseguir una reacción inmune

similar a la vacuna convencional se requería aproximadamente

de 1000 veces cantidad de VP1.

Los nuevos desarrollos en vacunas de nueva generación

se dirigen actualmente hacia la caracterización

molecular y obtención de epítopos T y B

de la proteína VP1, utilizando técnicas

de DNA recombinante, como futuros inmunógenos formados

por todo el repertorio completo de epitopos B y T presente

en el virión intacto, sin la presencia del material

genético viral, evitando por tanto su replicación.

|

|

Método de actuación ante

una sospecha

|

| Para acceder

a una explotación sospechosa,

el veterinario debe ir provisto de ropa impermeable, botas

de goma, contenedores para pediluvios...... El vehículo

empleado para su desplazamiento no debe en ningún

caso entrar al recinto de la explotación. Los pediluvios

se colocarán en todos los puntos de salida. El movimiento

de personas, entrando y saliendo de la explotación,

ha de ser prohibido o restringido al máximo.

Además de los pediluvios, en todas las salidas

de vehículos se situará

una cama de paja de aproximadamente 20 cm de alta, 7 m

de larga y unos 2 m de ancha, empapada en el desinfectante

elegido.

Los animales sacrificados serán enterrados en

profundidad o incinerados.

|

|

La desinfección se

inicia eliminando todo material de poco valor, como pueden

ser maderas de marcos. Todos los desagües han de

bloquearse a fin de evitar la diseminación del

material infectado, así como desconectar el suministro

eléctrico. Es imprescindible

una limpieza mecánica a fondo de la nave o el vehículo

antes de proceder a su desinfección.

Toda la nave y todo aquello que ésta contenga

debe empaparse con el producto escogido. Una vez transcurrido

el tiempo suficiente como para que el desinfectante actúe

y nunca antes, se liberan los desagües y se aclara

con abundante cantidad de agua.

Abonos, material de cama, heno, concentrados y toda la

materia orgánica recogida debe enterrarse en profundidad.

|

|

Actividad de los desinfectantes frente

al virus de la Fiebre aftosa

|

| El VFA es altamente susceptible

a los cambios de pH, por lo que se inactiva rápidamente

en presencia de ácidos y álcalis, mientras

que su inactivación por desinfectantes fenólicos

es mucho más lenta. Uno de los compuestos más

eficaces y el más ampliamente empleado es el hidróxido

sódico. Se suele emplear a una concentración

del 2% y el tiempo de contacto es de 1 hora. Desinfectantes

alternativos son el formaldehído , el ácido

cítrico al 0,2% y el carbonato de sodio al 4%. |

|

Para locales susceptibles de ser sellados, es posible

fumigar calentando paraformaldehído, a razón

de 40 gr por cada 10 m3. El local ha de permanecer sellado

durante 24 horas.

En cuanto al empleo de otros desinfectantes, existe en

el mercado un producto denominado Virkon S ( sal de monopersulfato

potásico) que se ha mostrado efectivo contra el

VFA, el fabricante recomienda utilizarlo a una concentración

de 1:1.300 (0,077%). Igualmente, estan siendo también

eficaces como desinfectantes el Finvirus a la dilucción

1/200 y el Despadac.

|

|

|

Imprimir

Imprimir

|

|